Der Aufbau wurde mit der Version 7.04 Feisty Fawn, 7.10 Gutsy Gibbon, 8.04 Hardy Heron und 8.10 Intrepid Ibex prinzipiell getestet.

Die von mir eingesetzte Hardware für diesen Medienserver ist eine für seine Funktionalität nicht notwendige Voraussetzung. Andere Hardware kann in der Regel genau so gut verwendet werden.

Die von mir eingesetzte Software wurde nach eigenen Wünschen und Erfahrungen ausgesucht. Andere Produkte können möglicherweise ebenfalls zu hervorragenden Ergebnissen führen.

Diese Anleitung ist ebenfalls hilfreich für alle Windows-User, die zum ersten Mal Linux schnuppern möchten.

Gelb markierte Passagen befinden sich gerade im Aufbau, in der Überarbeitung oder es besteht noch Handlungsbedarf.

Stand: 07.11.2008

Unter einem Medienserver zu Hause verstehe ich einen Rechner, der ohne Bildschirm, Maus und Tastatur bequem von jedem Raum aus bedient werden kann und beliebige Wiedergabegeräte mit Medien versorgt. Der hier beschriebene Medienserver beschränkt sich auf die zentrale Bereitstellung von Audiomedien (mp3-Dateien), Fotos (jpg-Dateien) und Videos (mpeg-Dateien u. a.).

Der Einsatz des Medienservers soll meine folgende Wünsche erfüllen:

Der Medienserver steht in einem Nebenraum und ist durch eine Wand mit der Stereoanlage verbunden. Damit ist der Anspruch an einen besonders leise arbeitenden Medienserver vom Tisch. Leitungslängen bis zu 5m (analog und digital) bereiten keine Probleme.

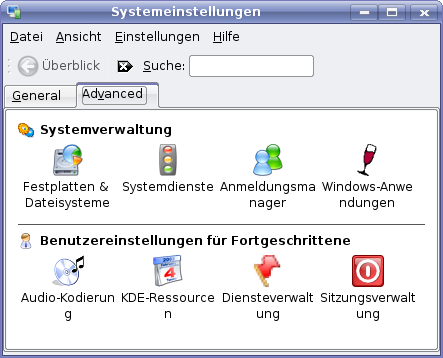

Grundlage des Medienservers ist das auf Linux basierende Betriebssystem Kubuntu mit seinem KDE Desktop.

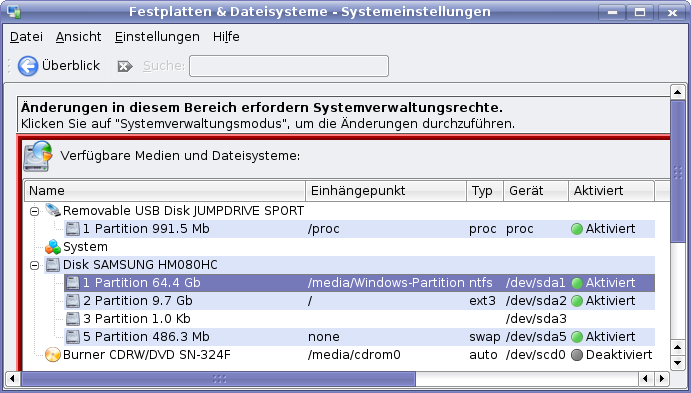

Kubuntu und seine Anwendungen sind auf einer kleineren Festplatte (ca. 8 GB) installiert.

Die Audiomedien befinden sich auf einer separaten größeren Festplatte. Sie mit dem Linux-Dateisystem ext3 formatiert. Die Audiomedien sind in Ordnern zweckmäßig strukturiert. Zusatzinformationen in Form von ID3-Tags sind eingepflegt und stehen zur Auswertung zur Verfügung.

Eine weitere größere Festplatte dient zur Datensicherung. Sie ist mit dem Windows-Dateisystem FAT32 formatiert und steckt in einem Festplatteneinschub. Die Festplatte soll sich nur zu Datensicherungsvorgängen im Medienserver befinden. Durch ihre Kompatibilität zu Windows-Systemen ist sie außerdem „Party-tauglich“.

Der Medienserver kann von allen im lokalen Netz befindlichen Rechnern ferngesteuert werden können – auch von einem alten Windows ME-Laptop aus.

Das Ein- und Ausschalten der Stromversorgung des Medienserver erfolgt durch eine handelsübliche Standard-Funkfernbedienung.

Wenn schon ein schönes „Windows-like“ Betriebssystem, dann soll auch schon während der Einrichtung mit den Möglichkeiten eines benutzerfreundlichen Desktops gearbeitet werden und nicht mit kryptischen Zeichenkettenmonstern auf Konsolenbasis.

Auch wenn Linux hervorragend in der Lage ist, fast alle Anwender-Aktionen feinfühlig durch die Anforderung von Benutzernamen und Passwörtern zu verbarrikadieren, soll hier genau das Gegenteil erreicht werden: in vertrauensvoller Umgebung den Alltagsbetrieb (nicht die Administration!) ohne Eingabe von Passwörter gewährleisten.

Keine Angst vor Windows-Programmen. Gibt es auf Linux-Basis nichts vergleichbares, werden sie ohne ideologische Kämpfe und Krämpfe unter Linux eingesetzt (das geht!).

Wenn schon ein kostenloses Betriebssystem, dann auch ein bis auf die Hardware kostenloser Medienserver (leider bis auf die Ausnahme UPnP, aber der Medienserver funktioniert auch ohne die „gekaufte“ Funktionalität hervorragend).

Mehrere Windows XP-Rechner und der Medienserver sind sind über einen Switch lokal per Fast Ethernet miteinander vernetzt. Über einen Wireless Access Point sind zwei Laptops angebunden, einer davon läuft unter Windows ME. Eine FritzBox (DSL-Modem und LAN-Router) sorgt für den gemeinsamen Internet-Zugang. Außerdem im Netzwerk: ein Netzwerkdrucker Konica Minolta Magicolor 2450, ein Pinnacle ShowCenter 200, ein Terratec NOXON 2 audio.

Einige Worte zu Medien-Clienten. Medien-Clienten sind die Geräte im lokalen Netz, die die vom Medienserver bereitgestellten Inhalte wiedergeben können. Dazu sind sie oft an Stereo- bzw. Surround-Anlagen (bei Audio-Medien) oder an TV-Geräte, Großbildschirme oder Videoprojektoren angeschlossen (bei Bild- und Video-Medien). Die einfachste Möglichkeit stellt ein Laptop oder PC dar. Sie können prima als Medien-Clienten für alle Medien dienen und geben diese auf entsprechenden Software-Playern wieder. Darüber hinaus gibt es spezielle "Wohnzimmertaugliche" Media-Clientem, die entweder nur für Audio-Medien (z. B. Terratec Noxon 2 audio) oder für Audio-, Bild- und Video-Medien gleichermaßen (z. B. Pinnacle ShowCenter 200) geeignet sind. Die einen werden am Besten an eine Stereoanlage, die andern an eine kombinierte Audio/Video-Anlage angeschlossen. Die einen Medien-Clienten arbeiten mit Webtechniken und können von einem Web-Browser bedient werden, andere über die sehr universell einsetzbare UPnP-Technologie (Universal Plug and Play).

Für den Erstbetrieb und Test kann anfänglich auf die Festplatten für die Medien und die Datensicherung verzichtet werden.

Betriebssystem: Linux Kubuntu 8.10 Intrepid Ibex – ein kostenlos erhältliches Betriebssystem, dass insbesondere Windows-Umsteigern hilft, sich umgehend wohlzufühlen.

freenx von NX NOMACHINE ist eine Software, mit der der Medienserver besonders effizient ferngesteuert werden kann. Obwohl Kubuntu von Haus aus eine eigene Fernsteuerungs-Software mitbringt, kann ich freenx empfehlen. Ausprobieren!

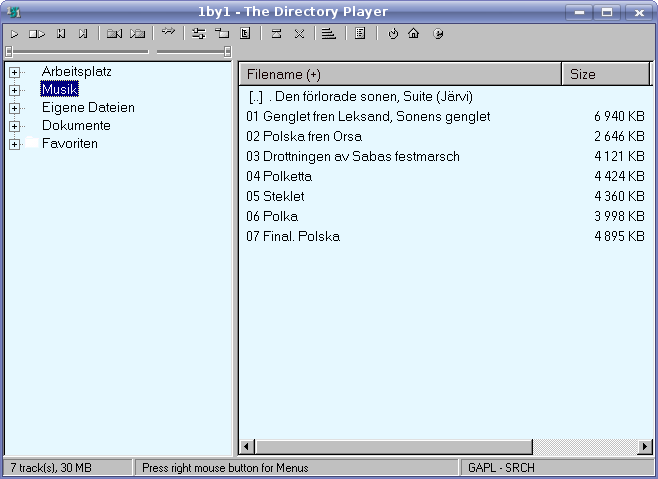

mp3-Player: 1by1 – ein schneller schlanker mp3-Player, der auch mit sehr großen in sinnvoll angelegten Ordnerstrukturen angelegten mp3-Sammlungen klar kommt, bei Bedarf lückenlos abspielt, keine aufwendige Pflege von Playlisten benötigt (aber beherrscht).

TwonkyMedia Universal Plug and Play (UPnP) Software Version 4.4 dient zur herstellerübergreifenden Ansteuerung von Geräten, z. B. von Audio-Playern oder sogenannten Media-Clienten. Dieses ist die einzige kommerziell erworbene Software. Es gibt leider keine ähnlich leistungsfähige und leicht beherrschbare Alternative (Kosten: € 29,95).

Die oxyl~box ist die Antwort auf die unbefriedigende Software, die standardgemäß mit dem Medien-Clienten Pinnacle ShowCenter 200 ausgeliefert wird. Zickig bei der Installation aber gut zu gebrauchen. Weil die oxyl~box Betriebssystem-unabhängig ist, läuft sie auch unter Linux.

Das MTPCenter ist ebenfalls eine Antwort auf die nicht befriedigende Pinnacle-Software für das ShowCenter 200. Sie läuft ausschließlich unter Linux und ist eine damit eine ernsthafte Alternative zur OxylBox.

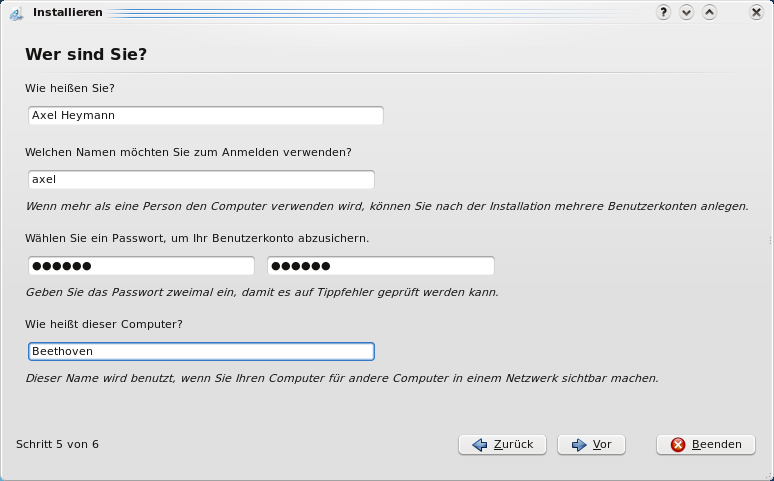

Folgende Bezeichnungen sind beispielhaft verwendet. Beim "Nachbau" sollten sie natürlich durch andere Bezeichnungen ersetzt werden:

Das gilt auch für die IP-Adresse meines Medieneservers 192.168.178.35.

Achtung: Aktuelle Programmversionen können von den Dateinamen in dieser Beschreibung abweichende Dateibezeichnungen aufweisen.

Um Linux-Freaks sofort die Luft abzudrehen: ich empfehle dann oder wann in guter Windows-Manier, den Rechner neu zu starten. Das mache ich ausdrücklich, weil manchmal Dienste neu gestartet werden müssen. Die welche Dienste betroffen sind und wie sie neu gestartet werden, sollte Linux-Neulinge anfangs nicht belasten.

Der Begriff Server steht einerseits für das Gesamtprojekt, d. h. der Medienserver steht für die Hardware mit seiner für die Funktionalität notwendigen Software insgesamt, andererseits wird mit Server auch ein einzelner Service (z. B. UPnP-Server) verstanden, der in Form von Software angeboten wird.

Achtung: Die Beachtung von Groß- und Kleinschreibung ist in Linux ganz wichtig!

Auf einem Windowsrechner:

Die Hardware des zukünftigen Medienserver vorbereiten, wie wie er später laufen soll, dann:

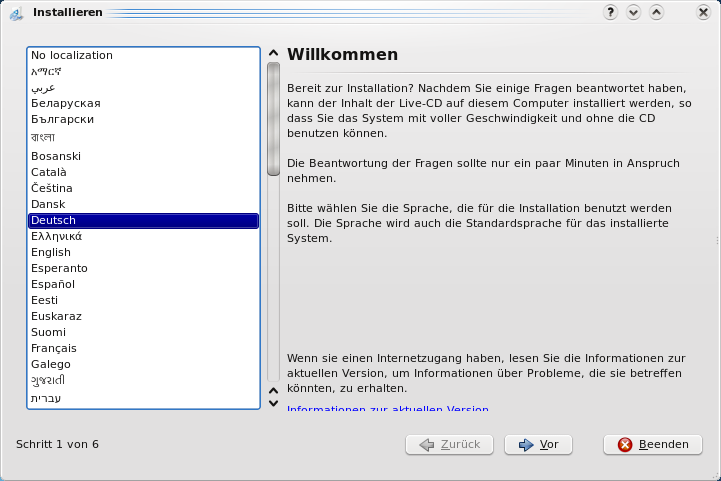

Geduld, denn nun wird das Betriebssystem von der CD gestartet. Die Festplatten werden dabei nicht angerührt.

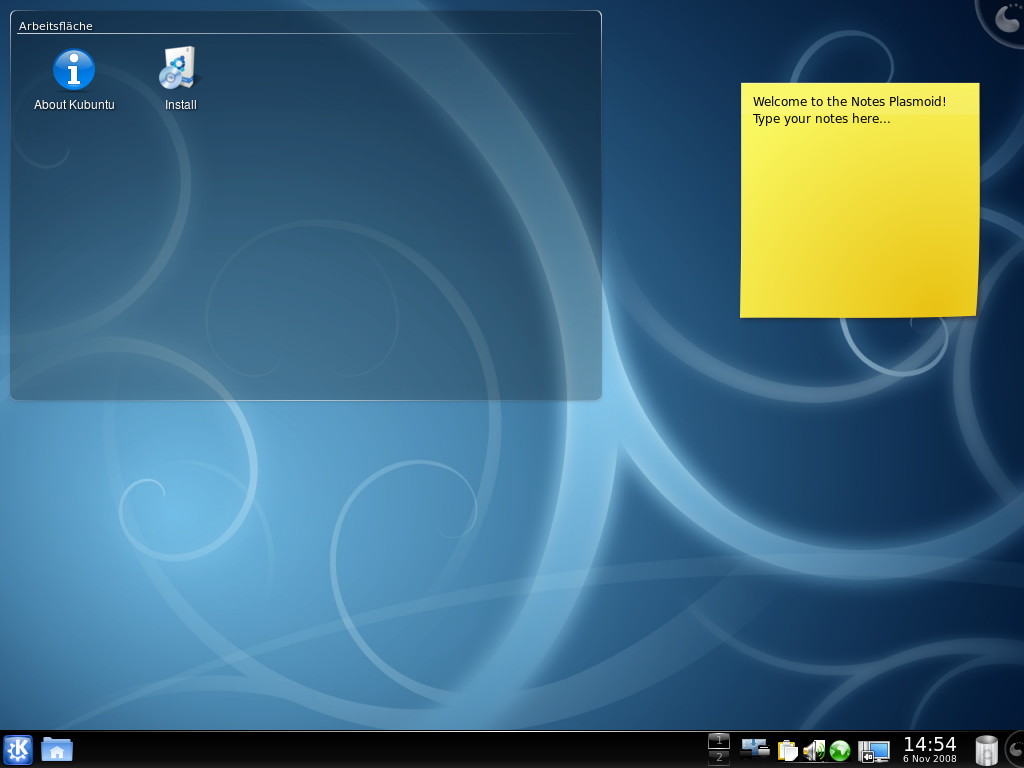

Der Kubuntu-Desktop meldet sich. Alles ist bereits prima funktionsfähig. sogar die Internet-Verbindung sollte funktionieren (das sieht man an der bunten Weltkugel in der unteren xyz-Leiste. Ist die Weltkugel dagegen grau, muss später nachgearbeitet werden.)

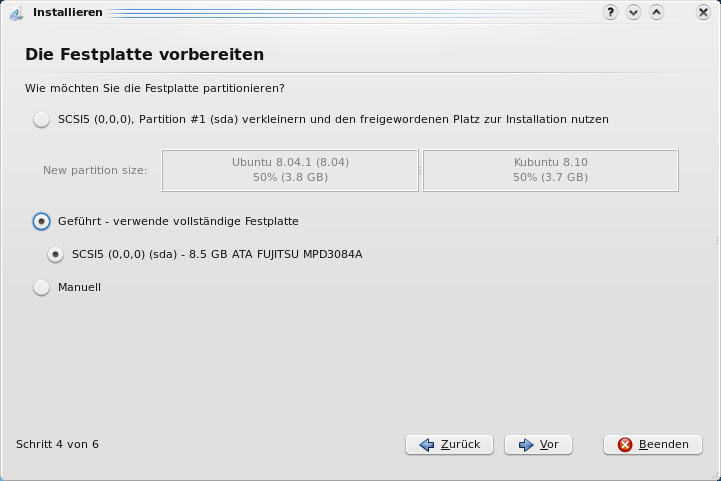

Meinem Medienserver gönne ich für das Betriebssystem und die benötigten Programme eine eigene Festplatte.

Zwischenbemerkung: Wer keine weitere Festplatte zur Verfügung hat und aus Testzwecken nur eine weitere Partition zu einer bereits unter Benutzung stehender Festplatte anlegen möchte, hier einige Tipps: Festplatte vor Einrichtung einer weiteren Kubuntu-Partition bereinigen und defragmentieren. Es sollten genügend Reserven auf der Festplatte zur Verfügung stehen. Anschließend kann man sich beruhigt der Partitionsverwaltung von Kubuntu anvertrauen. 8 GByte für Kubuntu sind mehr als ausreichend (!Achtung - Medienserver!). Es wird eine Software installiert (grub), die den Start verschiedener Betriebssystemzustände oder Betriebssysteme über ein Auswahlmenü anbietet.

Zwischenbemerkung: Welche Partition nach einer kurzen Wartezeit automatisch startet, kann durch Editieren mit root-Rechten der Datei /boot/grub/menu.lst später nach Belieben eingestellt werden: Standard: einige Zeilen unter ##default num, die Zeile default 0, d. h. 0 ist der erste Eintrag im Titelmenü, auch Zwischentitel werden mitgezählt. Geht seit 8.10 bequemer!!!

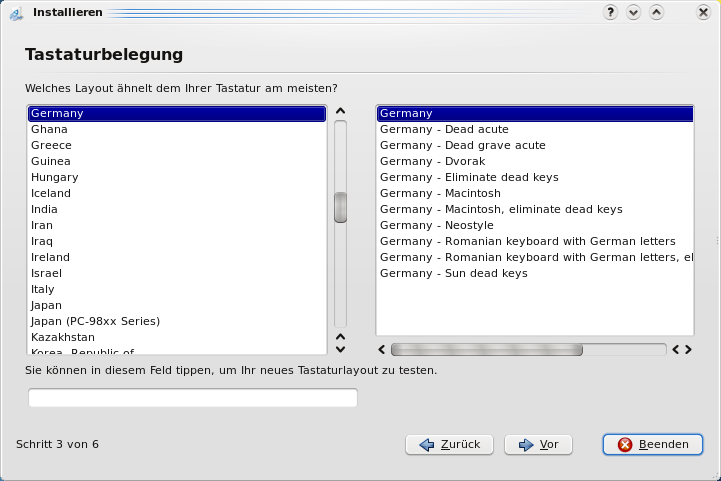

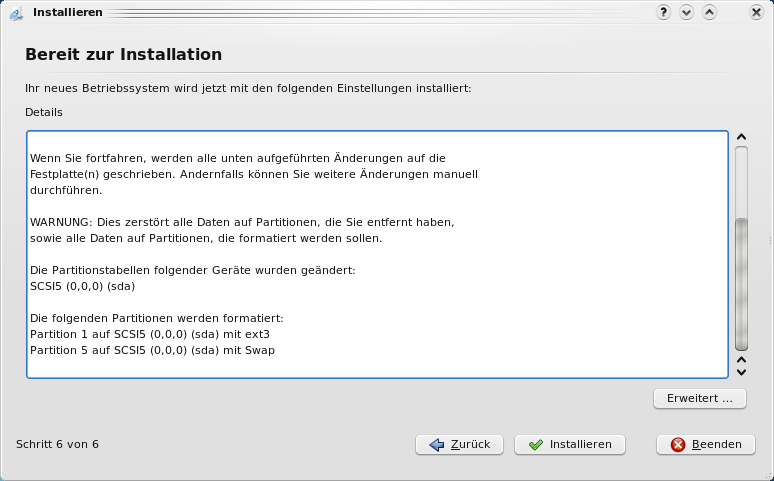

Nun etwas Geduld, dann:

Die Installation des Grundsystems beginnt, verschiedene Installationsphasen und Fortschrittsbalken werden angezeigt. Jetzt ist die Zeit gekommen, um andere Dinge zu erledigen. Weil bei Vorhandensein einer Internetverbindung außerdem Aktualisierungen aus dem Internet stattfinden, kann der Vorgang einige 10 Minuten dauern, dann:

![]()

… der Rechner startet neu …

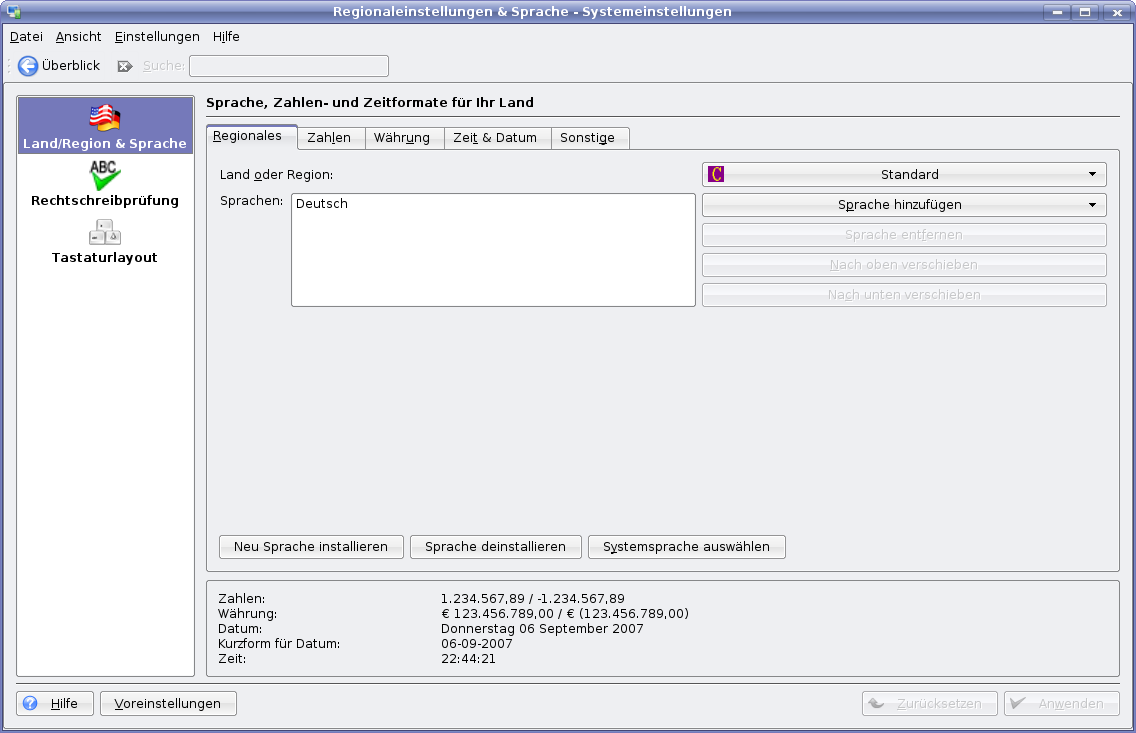

Meine Empfehlung ist, an dieser Stelle die Spracheinstellungen zu überprüfen:

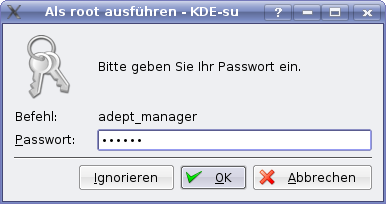

Empfehlung: manchmal erfordert die Installation weiterer Programme, dass Pakete von der CD nachinstalliert werden müssen. Weil aber alle CD-ROM-Pakete über das Internet in ihrer neuesten Version zur Verfügung gestellt werden, ist es bei Anschluss an das Internet sinnvoll, die CD als Installationsquelle zu deaktivieren. Das geht folgendermaßen:

Ab sofort werden alle abhängigen Pakete direkt aus dem Internet geladen.

Das Grundsystem aktualisieren:

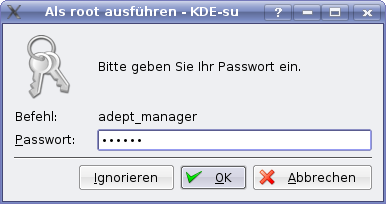

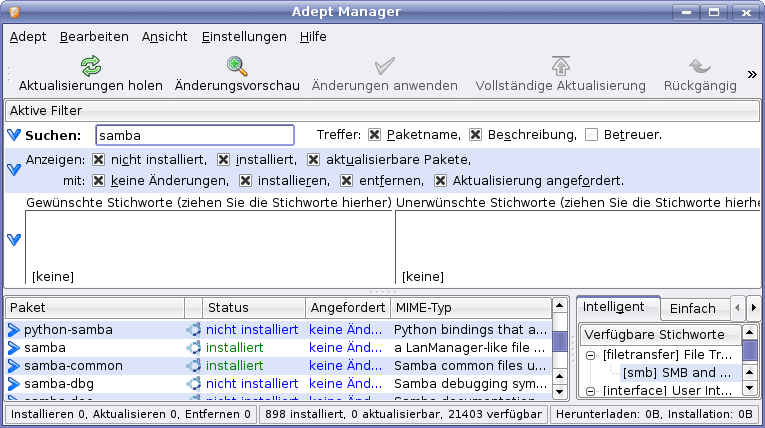

Nun einige in der Grundinstallation nicht vorhandene Programmpakete nachinstallieren:

Achtung: für Kubuntu 7.10 Gutsy Gibbon wird ein freenx-Paket noch nicht ausdrücklich angeboten. Das wird sich aber erfahrungsgemäß in Kürze ändern. Also vorerst weitermachen mit samba (weiter unten).

Mit freenx kann ein Rechner von einem anderen besonders effizient ferngesteuert werden. Der Download dieses Programmpaketes erfordert zuvor die Aufnahme einer neuen Internetquelle, d. h. das Hinzufügen einer so genannten Paketquelle:

deb http://free.linux.hp.com/~brett/seveas/freenx feisty-seveas

freenx

oder deb http://seveas.ubuntulinux.nl/ gutsy-seveas freenx

Mit samba wird der problemlose Datenaustausch zwischen Windows- und Linux-Rechnern ermöglicht:

Mit wine können unter Linux auch Windows-Programme laufen:

apache2 ist eine http-Web-Server, der für den Medienserver benötigt wird (Erläuterungen später):

Die Scriptsprache php wird für den apache2 benötigt (Erläuterungen später):

Das Programm QTParted dient zum Partitionieren und verwalten von Festplattenpartitionen:

Das Programm Firefox ist ein alternativer und bewährter Internet-Browser:

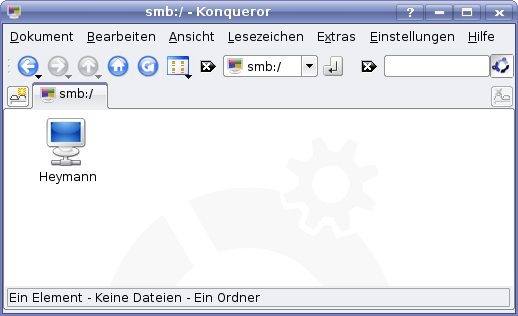

Konquereor aufrufen:

Jetzt muss unter anderem die Windows-Arbeitsgruppe zu sehen sein. Darin alle momentan eingeschalteten Rechner und ihre Freigaben im lokalen Netz.

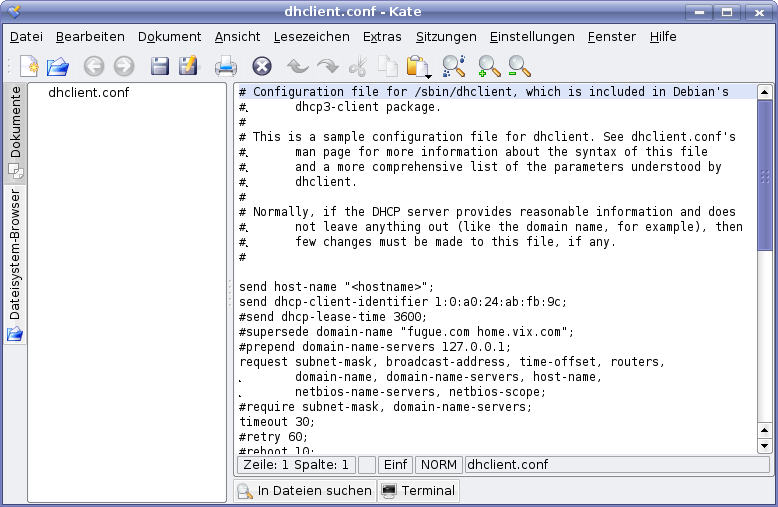

Achtung, wer eine FritzBox für seinen Internetzugang einsetzt: Die Fritzbox zeigt in ihrem Konfigurationsmenü alle angeschlossenen Rechner mit Rechnername, IP-Adresse und der Netzwerkkarten-MAC-Adresse. Die Rechnernamen der Linux-Rechner zeigt die Fritzbox jedoch nur als „noname“. Um dieses zu korrigieren muss die Datei /etc/dhcp3/dhclient.conf mit root-Rechten (Zwischenbemerkung: wenn man root-Rechte hat, darf man für alle Systemdateien Schreibrechte) editiert werden:

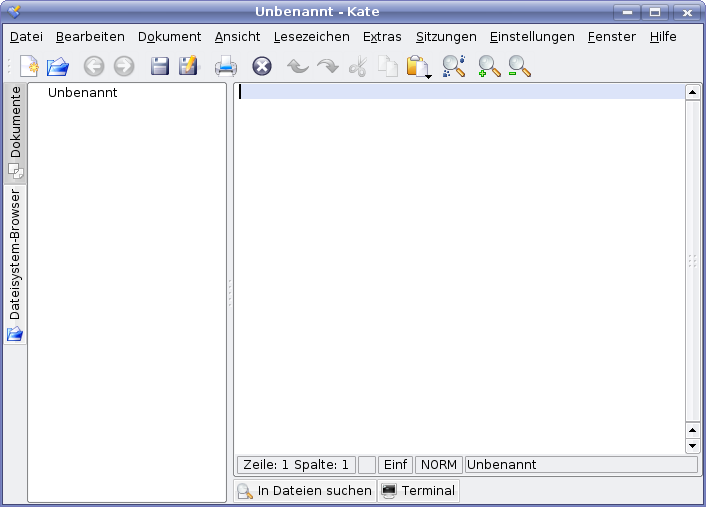

Texteditor kate mit root-Rechten aufrufen:

Achtung: bei mehreren Linux-Rechnern im Netz müssen hier in dieser Datei /etc/dhcp3/dhclient.conf jeweils unterschiedliche dhcp-client-identifier eingetragen sein, sonst gibt es Netzwerkprobleme! Es sollte an dieser Stelle die Hardware-Adresse (MAC-Adresse) der eigenen Netzwerkkarte stehen. Sie steht meistens auf einem Aufkleber auf der Netzwerkkarte oder man kann sie über das K-Menü - System - Infocentrum - Netzwerkschnittstellen in der Spalte HWaddr auslesen.

Für einen Test jetzt den Rechner neu starten (im Augenblick fehlen uns noch die Kenntnisse, einzelne Dienste zu stoppen und wieder zu starten, wir machen es also vorerst auf die "Windows-Tour"): K-Menü – Abmelden – Neu starten

Eventuell den Test-Button vorab betätigen. Wenn der Test „schief“ läuft („Blindflug“), über Strg-Alt-F1 die Konsole aufrufen und mit Strg-Alt-F7 wieder den Desktop zurückholen – das hilft in vielen Fällen. Wenn das auch nichts nützt, über Strg-Alt-F1 die Konsole aufrufen, Usernamen axel und Passwort abc123 eingeben, Verzeichnis wechseln mit cd /etc/X11 und dort sudo cp xorg.conf.1 xorg.conf eingeben. Nochmals das Passwort abc123 eingeben. Jetzt wird die originale Konfigurationsdatei xorg.conf durch den Kopierbefehl cp mit root-Rechten (sudo) wiederhergestellt, indem sie durch die Backup-Datei xorg.conf.1 ersetzt wird. Den Rechner kann man auch von der Konsole aus ordnungsgemäß herunterfahren mit dem Befehl sudo shutdown -h now. Diese Eingabe mit der Eingabe des Passwortes abc123 bestätigt.

Anzeige einstellen:

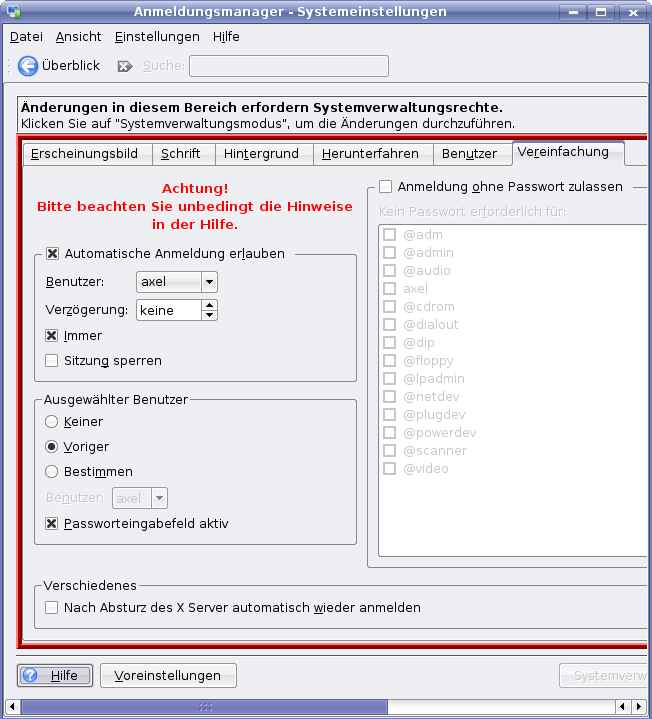

Ich möchte, dass mein Musikserver ohne Anmeldung startet:

Test: herunter- und wieder hochfahren.

Die Wiedergabe von Audio-Medien ist die einzige, die der Medienserver selbst beherrschen soll um die Audiosignale an die direkt angeschlossene Stereoanlage zu geben. Bild- und Video-Medien werden dagegen vom Medienserver nur bereitgestellt. Die Wiedergabe erfolgt auf anderen Rechnern und Geräten im lokalen Netz. Audio-Medien werden zusätzlich natürlich ebenfalls bereitgestellt. Wer eine Grafikkarte mit Videoausgang im Medienserver eingebaut hat, kann auch die Bild- und Video-Medien direkt an ein Fernsehgerät ausgeben - das wird hier allerdings nicht beschrieben.

Ohne Anbindung (Mounten) läuft in einem Linux-System nichts. Anbinden heißt, es wird ein Datei-Ordner erstellt, der den Inhalt der Festplatte wiederspiegelt. In einem Kubuntu-System ist das in der Regel ein Ordner im Ordner /medien.

Mögliche Dateisysteme:

Falls man sich jetzt schon entschließt, die Festplatte für Ext3-Dateisystem vorbereiten: Die gewünscht Festplatte darf noch nicht eingebunden (gemountet) sein. Alle Inhalte werden bei den folgenden Maßnahmen unwiderruflich gelöscht.

Das Einbinden (mounten) kann man ebenfalls mit QTParted machen. Weil QTParted ein Programm ist, mit dem man viel kaputt machen kann, machen wir es lieber mit anderen Werkzeugen (siehe weiter unten).

Später im Regelbetrieb soll die Datenfestplatte unter Linux und seinem Dateisystem ext3 laufen. Jetzt wird erst einmal eine mit Medien-Dateien belegte FAT32-Festplatte eines Windows-Rechners im Musikserver verwendet.

Statt einer FAT32-Festplatte kann auch eine NTFS-Festplatte genommen werden. Man beachte jedoch, dass das Schreiben auf einer NTFS-Festplatte in einem Linux-System nicht unproblematisch ist.

Leider ist die Formatierung einer großen Festplatte unter Windows mit dem FAT32-Dateisystem allein mit Bordmitteln nicht möglich. Das kann aber z. B. mit dem Programm PartitionMagic gemacht werden – abgemagerte Versionen gibt es auf mancher Computerheft-CD. Auch mit dem Linux-Programm QTParted müsste es gehen.. Das FAT32-Dateisystem ist wichtig für die Backup-Festplatte, die nach meiner Planung gut kompatibel zu anderen Systemen soll

Achtung: im Bildbeispiel ist eine ntfs-Partition angezeigt und entspricht nicht der Beschreibung!

Noch notwendig?

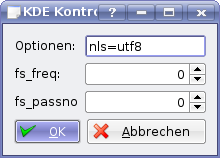

Bindet man Windows-Partitionen ein, werden die Umlaute in Dateinamen nicht richtig angezeigt. Um das zu ändern, muss man noch einen Eintrag vornehmen:

Jetzt müssen noch die Berechtigungen der Medien-Festplatte korrigiert werden:

Eine schnelle Einsicht in den Datenbestand der Medien-Festplatte vom Desktop aus ist prima:

Genau so wie die Medien-Festplatte wird auch die Backup-Festplatte eingebunden – Einhängepunkt /home/axel/Backup.

Achtung Stolperfalle: Manchmal klappt die Aktivierung der Festplatte nicht auf Anhieb. Dann sollte man die Einstellungen für die Festplatte (nur in Bezug auf die Aktivierung) noch einmal kontrollieren und eventuell wiederholen – weiß der Geier warum.

Zur Datensicherung sollte folgendes können:

Ausführung:

Es wird die Standard-Linux-Kopierfunktion verwendet. Vorteil: rasend schnell, Nachteil: keine Fortschrittsanzeige auf dem Desktop. Zwei Scripts werden erstellt:

#!/bin/sh

if kdialog --title "Datensicherung" --yesno "Musikdateien auf die

Backup-Festplatte sichern?"

then

cp -a -u /media/Musik/* /media/Backup

if [ $? = 0 ]

then

kdialog --title "Datensicherung" --msgbox "Die Musikdateien

wurden gesichert"

else

kdialog --error "Fehler beim Datensichern"

fi

else

kdialog --error "Die Datensicherung wurde abgebrochen"

fi

Erläuterung: cp ist der Linux-Kopierbefehl, -a einschließlich aller Unterverzeichnisse, -u kopiert bei Vorhandensein nur Dateien neueren Datums, Quelle, Ziel. kdialog gibt hilfreiche Dialog-Fenster aus und ist weitgehend selbsterklärend.

#!/bin/sh

if kdialog --title "Datensicherung" --yesno "Backup-Dateien komplett löschen?"

then

rm -r /media/Backup/*

if [ $? = 0 ]

then

kdialog --title "Datensicherung" --msgbox "Die Backup-Dateien

wurden gelöscht"

else

kdialog --error "Fehler beim Datenlöschen"

fi

else

kdialog --error "Keine Backup-Dateien gelöscht"

fi

Die beiden Textdateien müssen nun noch ein Attribut erhalten, welches sie als ausführbares Script kennzeichnet:

Durch einen Klick auf das Script Sicherung werden alle neuen Mediendateien der Medien-Festplatte auf die Backup-Festplatte gesichert. Es handelt sich um eine Fortschrittssicherung. Dabei kann es bei mehrmaliger Anwendung vorkommen, dass bei Umorganisationen auf der Medien-Festplatte (Umbenennung oder andere Einordnung der Mediendateien) unerwünschte Doppelungen entstehen. Wenn man das bereinigen möchte, genügt ein Klick auf das Script Sicherung_weg. Die Datensicherung wird vollständig gelöscht. Wenn man die Löschung aller Backup-Dateien vorgenommen hat, sollte man sofort nach Abschluss der Löschung eine neue bereinigte Datensicherung anstoßen!

Zum Abschluss wird noch eine Verknüpfung des Scripts Sicherung auf den Desktop gelegt:

Von nun an löst ein Klick auf Sicherung eine (Fortschritts-)Sicherung aller Mediendaten von der Medien-Festplatte auf die Backup-Festplatte aus.

Ob man für einen Medienserver einen Druckeranschluß benötigt möge sich jeder selbst beantworten. Druckerhersteller stellen ihre Linux-Druckertreiber oft in Form einer ppd-datei zur Verfügung. Für meinen Drucker habe ich sie im Internet gefunden und in mein home-Ordner gelegt. Weiter geht es so:

Es ist gewollt, die Festplatte mit den Mediendateien von jedem Rechner im Netz aufrufen zu können. Es reicht, dass die Festplatte ohne Passwortschutz zum Lesen freigegeben wird. Ein weiterer Ordner soll zum Datenaustausch dienen. Hier versagen die die über den Desktop erreichbaren Einstellmöglichkeiten total (ich lasse mich gerne belehren). Wir greifen zum Editor:

In /etc/samba/samba.conf ist die bestehende samba-Konfigurationsdatei gegen eine neu erstellte auszutauschen.

Konqueror mit root-Rechten aufrufen:

K-Menü – Befehl ausführen – Befehl: konqueror

Texteditor Kate mit root-Rechten aufrufen:

Eintippen, die Kommentare hinter den #-Zeichen dürfen weggelassen werden (alle Pfadangaben - path - müssen existieren!):

[global]

# allgemeine Definitionen

workgroup = HEYMANN # die

Windows-Arbeitsgruppe, in der die Freigabe erscheint

security = share

# Freigaben werden ohne Angabe eines Nutzernamens akzeptiert

[Musik]

# Definitionen, die diese spezielle Freigabe betreffen

path = /home/media/Musik # der Ordner, der freigegeben wird

guest ok = yes

# alle dürfen zugreifen

read only = yes

# nur Leserechte

force user = axel #

der Anwender, der beim Zugriff "simuliert" wird

force group = axel # die

Gruppe, die beim Zugriff "simuliert" wird

[Bilder]

path = /home/media/BildVideo/Bilder

guest ok = yes

read only = yes

force user = axel

force group = axel

[Video]

path = /home/media/BildVideo/Video

guest ok = yes

read only = yes

force user = axel

force group = axel

[Datenaustausch]

path = /home/axel/Datenaustausch # dieser Ordner dient zum

Datenaustausch

guest ok = yes

read only = no

# bietet deshalb natürlich Schreibrechte

force user = axel

force group = axel

Ab jetzt – nach einem Neustart – kann man von anderen im Netz befindlichen Windows-Rechnern über Netzwerkumgebung – Arbeitsgruppencomputer anzeigen – Samba 3.0.34 (Beethoven) auf die Mediendateien der Datenfestplatte zugreifen.

Achtung: Durch jede weitere Freigabe von Ordnern über Dektop-Befehle wird diese Datei verändert. Es passieren dabei manchmal 'wundersame' Dinge. Zur Not wieder zurück-editieren bzw. für eine weitere Freigabe mit der Hand editieren.

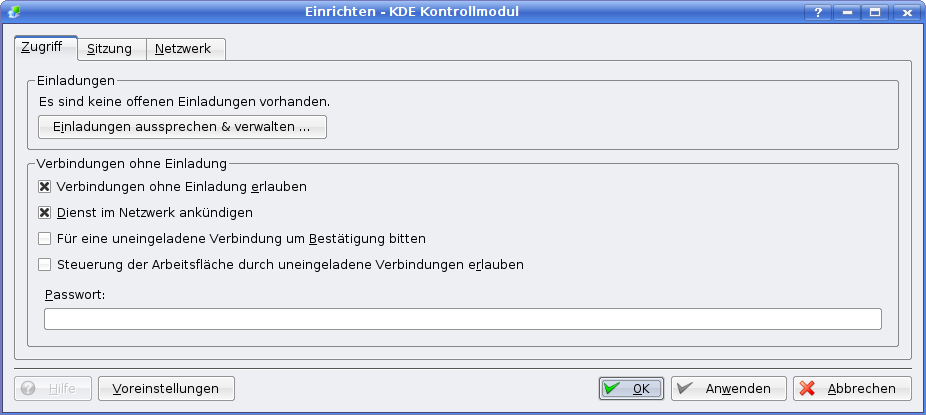

Auf dem Fernbedienungs-Rechner, z. B. einem Windows-Rechner wird ein VNC-Client, z. B. der VNC-Viewer von RealVNC (http://www.realvnc.com/products/free/4.1/winvncviewer.html) installiert und aufgerufen:

In Options kann man die Farbtiefe und Größe der Darstellung einstellen, alle anderen Parameter passen:

Falls im Full-screen mode gearbeitet wird, kann das Fernbedienungsfenster des VNC-Viewers mit der Funktionstaste F8 verkleinert werden. Der Medienserver kann auch per Fernbedienung heruntergefahren werden.

Am Rande: Auch einen alten Laptop Acer Travelmate 529TXV habe ich zur Fernbedienung eingesetzt. Mal eben mit der Kubuntu-Desktop-CD von der CD booten und Kubuntu aufspielen entpuppte sich als Illusion und führte bereits nach wenigen Augenblicken zum Abruch des Systems. Erst die Installation über die ebenfalls zum Download bereitstehende Alternate-CD brachte über F6 und dem zusätzlich eingebrachten Parameter irqpoll den gewünschten Erfolg. Die WLAN-Anbindung brachte mich fast um. Letztlich half mir nach stundenlangem googeln der Tipp weiter, die ESSID meines Funknetzwerks per Hand in die Datei /etc/network/interfaces einzutragen: pre-up iwconfig "wlan0" essid "aaaa". Eine regelmäßig auftretende Falschmeldung, es wäre eine Musik-CD in das CD-ROM-Laufwerk eingelegt worden führte zu störenden Popup-Fenstern mit der Frage, was mit diesem Medium geschehen solle. Ein Umschalten in die Konsole offerierte im Sekundentakt auftretende Fehlermeldungen über Störungen des Laufwerks hdc. Die Bedienung der Konsole konnte deshalb nur im "Blindflug" erfolgen. Dort brachte die von mir ergoogelte Anweisung sudo hdparm -w /dev/hdc das System erst einmal wieder zur "Vernunft". Der ebenfalls ergoogelte Tipp, die Startreihenfolge der Bootlaufwerke zu ändern und nicht an erster Stelle das CD_ROM-Laufwerk aufzuführen, brachte keine Besserung. Nützt es vielleicht, die CD-Schublade offen zu lassen? Als leicht bedienbarer Client für die Fernbedienung des Medienservers (Remote Dektop) ist nicht das bereits in der Grundinstallation von Kubuntu bereitstehende Programm Krdc, sondern besser das extra zu installierende Paket xvnc4viewer zu empfehlen. Den xvnc4viewer habe ich mit Parametern aufgerufen: xvnc4viewer -Shared -FullScreen -FullColor 192.168.178.35. Am besten erstellt man dazu eine neue Verknüpfung oder bearbeitet den Aufruf über das K-Menü. Letztlich habe ich es geschafft, nach dem Einschalten des Acer ohne weitere Eingaben oder Tastendrücke eine Remote-Verbindung zum Medienserver aufzubauen. Das hat sich im Alltagsbetrieb bewährt.

Achtung Kubuntu 7.10 Gutsy Gibbon: am Besten in Moment noch auf die Installation von freenx verzichten, ab zum nächsten Kapitel.

ssh server installieren (nicht vergessen!)

Website http://www.nomachine.com/download-package.php?Prod_Id=4

Download client, node und server nach axel

in Konsole wechseln und eingeben:

sudo dpkg -i nxclient_3.0.0-89_i386.deb

es wird die Eingabe angefordert: sudo chmod 755 /usr/lib/cups/backend/ipp

sudo dpkg -i nxnode_3.0.0-93_i386.deb

sudo dpkg -i nxserver_3.0.0-79_i386.deb

dafür ist der Ausmacher gut

freenx benötigt für die Kontaktaufnahme zwischen Fernbedienungs-Rechner und Medienserver länger, ist aber dann deutlich schneller und flüssiger zu bedienen.

Das schöne an freenx: Nach der Installation (siehe oben) ist alles bereits voll betriebsbereit. freenx wird beim Starten des Betriebssystem automatisch mitgestartet.

Auf dem Fernbedienungs-Rechner, z. B. einem Windows-Rechner wird der sogenannte nx-Client (http://www.nomachine.com/download.php) installiert und aufgerufen. Login und Passwort entsprechen den Einstellungen für den Medienserver (Beethoven, abc123):

Die einmal über die Schaltfläche Configure... eingestellten Randbedingungen werden für zukünftige Sitzungen gespeichert.

Im Bereich Desktop stellt man den Schieber auf LAN. Wer bei Display Fullscreen wählt, muss wissen, wie man das Fernbedienungsfenster des nx-Clienten minimieren kann: über die Windows-Taste oder Strg-ESC.

Hinweis: Da man über den nx-Clienten den Medienserver nicht ferngesteuert ausschalten kann, hier eine Möglichkeit, es trotzdem zu schaffen: Zwei Textdatei müssen am Besten im Persönlichen Ordner axel erstellt werden:

#!/bin/sh

if kdialog --title "Ausschalten" --yesno "Rechner herunterfahren?"

then

sudo shutdown -h now < /home/axel/Kennwort

fi

Erläuterung: shutdown mit seinen Parametern fährt den Medienserver umgehend herunter. Für diesen Befehl ist allerdings das root-Recht erforderlich (sudo). Dafür wiederum ist ein Passwort erforderlich. Dieses wird der Datei /home/axel/Kennwort entnommen.

Jetzt noch die Datei mit dem Kennwort:

abc123

Achtung: nur das Kennwort und nichts weiteres, sonst funktioniert es nicht!

Nach schöner, wenn es zum Ausschalten eine Verknüpfung auf dem Desktop gibt:

Achtung: unter Kubuntu 8.04 Hardy Heron läuft nur 1by1 bis Version 1.61. Alle späteren Versionen laufen allerdings auf Kubuntu Version 7.04 Feisty Fawn und 7.10 Gutsy Gibbon einwandfrei. Muss wohl mit Unverträglichkeiten der Netzwerkordner-Funktionalität von 1by1 seit Version 1.62 zusammenhängen. Diese verträgt sich nicht mit der neuesten Kubuntu-Version. Erst einmal schade!

mp3-Player 1by1 installieren:

Kurze Erläuterung zu Windows-Programmen und wine: Mit der Installation von wine wird im Ordner /home/axel/ ein versteckter Ordner .wine eingerichtet (im Konqueror: Ansicht – Versteckte Dateien anzeigen). Dieser enthält unter anderem einen Ordner drive_c mit Unterordnern Programme und Windows. Im Ordner Programme befinden sich wie in Windows die installierten Programme, im Ordner Windows unter anderem ein Ordner profiles. In letzterem befindet sich ein Profil axel mit „lauter alten Bekannten“. Darunter eine Verknüpfung zum Windows-Desktop. Dieser ist identisch mit dem Kubuntu-Desktop.

mpglib.dll ist ein alternativer mp3-Decoder, der in das Ordner /home/axel/.wine/ drive_c/Programme/1by1/ entpackt werden sollte:

1by1.Ink darf vom Desktop, die Installationsdatei 1by1.exe und die Datei mpglibdll092.zip dürfen aus dem Programmfenster axel-Konqueror gelöscht werden (rechte Maustaste – in den Mülleimer werfen).

Verknüpfung zum mp3-Player 1by1 im K-Menü einrichten:

![]()

Verknüpfung auf dem Desktop einrichten:

Wenn man sich entschließen sollte, die Fernbedienung des Medienservers mit der Software freenx von no machine vorzunehmen, sollte der Autostart des mp3-Players nicht vorbereitet werden. Weil freenx mit einem zusätzlichen Desktop arbeitet, werden zwei Sitzungen des mp3-Players geöffnet – das scheitert. Folgende Anleitung also nur für diejenigen, die die normale Desktop-Fernbedienung nutzen möchten (kann jederzeit geändert werden).

Ordner /home/.kde/Autostart öffnen und die Verknüpfung aus dem K-Menü in diesen Ordner kopieren:

Viele Einstellungen für den mp3-Player 1by1 sind Geschmacksache, hier einige Tipps:

Mit Alt volume setting kann die Lautstärke vom Fernbedienungs-Rechner im Player eingestellt werden. Gapless output enable bietet einen absolut lückelosen Übergang bei Musikstücken (ich benötige das).

der Decoder mpglib.dll macht bei mir weniger Probleme als der ACM.

Die Control-Einstellungen sind Geschmackssache.

Das gilt erst recht für die Display-Einstellungen.

Schön für die Übersichtlichkeit sind die Einstellungen für den Startordner der Mediendateien: 1by1-Player öffnen, den Ordner Musik suchen – rechte Maustaste – Set as Base Folder. Von nun an erscheint der Musik-Ordner an exponierter Stelle:

Das KDE-Soundsystem kontrolliert im Regelfall die gesamte Soundausgabe unseres Rechners. Unser mp3-Player arbeitet aber nur, wenn er selbst die Kontrolle über die Soundausgabe behält. Man sollte das KDE-Soundsystem einfach deaktivieren über K-Menü – Systemeinstellungen – Sound-System – Allgemein. Es reicht eventuell auch ein automatischen Abschalten nach wenigen Sekunden (Standard: 60 Sekunden, das ist zu lang).

Zwischenbilanz:

Unser Medienserver kann jetzt von jedem Rechner im Netz fernbedient werden.

Seine Medien können bequem durchstöbert und angewählt werden. Die

Wiedergabe der Audio-Medien an der direkt angeschlossenen Stereoanlage lässt keine Wünsche offen.

Die Bedienungsgeschwindigkeit ist dank des schnellen 1by1-Players auch bei zig Tausenden von Titeln sehr

schnell, die Wiedergabe kann lückenlos erfolgen und die Qualität ist sehr

gut. Außerdem können Audio-, Bild- und Video-Medien von jedem PC oder Laptop im

gesamten lokalen Netz abgerufen und auf den jeweils lokal installierten

Bildbetrachtern bzw. Medienplayern wiedergegeben werden.

Jetzt folgen drei Möglichkeiten, wie man Medieninhalte an sogenannte Medien-Clienten verteilen kann:

Vorab: Übersicht über die wesentlichen Konfigurationsdateien:

TwonkyMedia wird vollständig über das Web mit Hilfe eines Web-Browsers konfiguriert: http://192.168.178.35:9000

Universal Plug and Play (UPnP) dient zur herstellerübergreifenden Ansteuerung von Geräten, z. B. von Audio-Playern oder so genannten Media-Clienten.

Die UPnP-Software TwonkyMedia ist gut. Sie kostet leider ein par €. Zum Testen ist sie downloadbar und einige Wochen kostenlos nutzbar, bricht aber in dieser kostenlosen Version nach 30 Minuten ab.

Download Linux setup package (including install script) = twonkymedia-i386-glibc-2.2.5.sh von http://www.twonkyvision.com/Download/TwonkyMedia/index.html in den Ordner /home/axel.

Installation:

Einstellungen: Konqueror (hatte ein, zwei Abstürze) oder besser Firefox aufrufen – in der Adresszeile http://127.0.0.1:9000 eintippen – ENTER – hier kann der Medienserver feinfühlig konfiguriert werden. Einige Tipps:

Entfällt für Version 4.4.6:

Ich möchte, dass TwonkyMedia beim Starten des Medienservers mitstartet:

Im Ordner /home/axel 2 Textdateien anlegen:

#!/bin/sh

cd /usr/local/TwonkyVision

/usr/local/TwonkyVision/twonkymedia -D

#!/bin/sh

killall twonkymedia

Die beiden Dateien werden nun mit root-Rechten in den Ordner /etc/rc2.d kopieren und als „ausführbar“ gekennzeichnet. Die erste startet den Twonky-Medienserver, die zweite stoppt ihn:

Die beiden Textdateien auf dem Desktop können nach dem Test gelöscht werden.

Test::

Auf den Netzwerk-Audioplayern und den Medienclienten muss nun Beethoven mit seine Medien zur Wiedergabe zur Verfügung stehen. Ich habe drei verschiedene Produkte in die engere Wahl genommen, die - wie es sich später herausstellt - alle in bestimmten Situationen ihre Stäken und Schwächen aufweisen.

Vorab: Übersicht über die wesentlichen Konfigurationsdateien:

/etc/apache2/conf.d/charset

/etc/apache2/httpd.conf

/etc/apache2/ports.conf

Die OxylBox selbst wird vollständig über das Web mit Hilfe eines Web-Browsers konfiguriert: http://192.168.178.35:8001

Weil der Medienclient Showcenter 200 von Pinnacle mit unbefriedigender Medienserver-Software ausgeliefert wird und seine UPnP-Fähigkeit ebenfalls zu Wünschen übrig lässt (z. B. nur die Anwahl einzelner Musikstücke zulässt) habe ich den freien Medienserver Oxyl~Box getestet und für gut befunden. Um so mehr, wenn man später auch Bild- und Video-Medien verteilen möchte. Die Oxyl~Box ist eine in der Scriptsprache php ausgeführte Webanwendung, sie wird also über einen Browser aufgerufen. Sie verträgt sich gut mit TwonkyMedia, so dass beide Server parallel eingerichtet und aktiviert werden können.

Die Oxyl~Box installieren ist so ähnlich wie die Hose mit der Kneifzange anziehen: Deshalb alle Schritte akribisch nachvollziehen! Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.

Für den Betrieb der Oxyl~Box benötigt man einen php-fähigen Webserver. Zum Einsatz kommt der Apache-http-Webserver. Er und seine php-Erweiterungen wurden bereits installiert (siehe oben). Durch seine Installation wurde ein Ordner /var/www erstellt. www ist das Start- oder Wurzelverzeichnis aller Webanwendungen die unter Apache zur Verfügung gestellt werden.

Die Funktionalität prüft man folgendermaßen: Konqueror öffnen und in die Adresszeile eintragen: http://localhost/ Jetzt muss eine Seite mit dem Titel Index of / zu sehen sein. Auch php sollte getestet werden: Mit root-Rechten den Text-Editor kate aufrufen und eintippen: <?php phpinfo(); ?> und unter phptest.php im Ordner /var/www speichern. Wieder den Konqueror öffnen und in die Adresszeile eintragen: http://localhost/ Jetzt muss auf der Seite Index of / eine Datei phptest.php zu sehen sein. Diese anklicken und es erscheint eine Seite PHP Version 5.2.1.

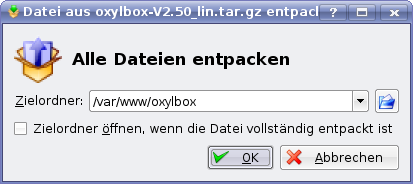

Oxyl~Box downloaden und installieren:

Download oxyl~box V2.50 TAR für Linux (2645 kB) = oxylbox-V2.50_lin.tar.gz von http://www.oxyl.de/index.php?l=DE&p=5 in den Ordner /home/axel.

Danach wird alles in den Zielordner /var/www/oxylbox entpackt. Im Einzelnen:

Installation der oxyl~box mit root-Rechten:

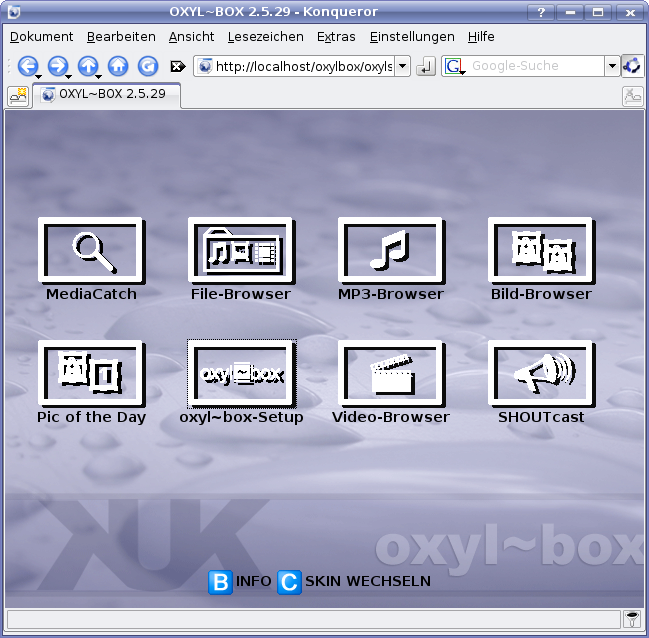

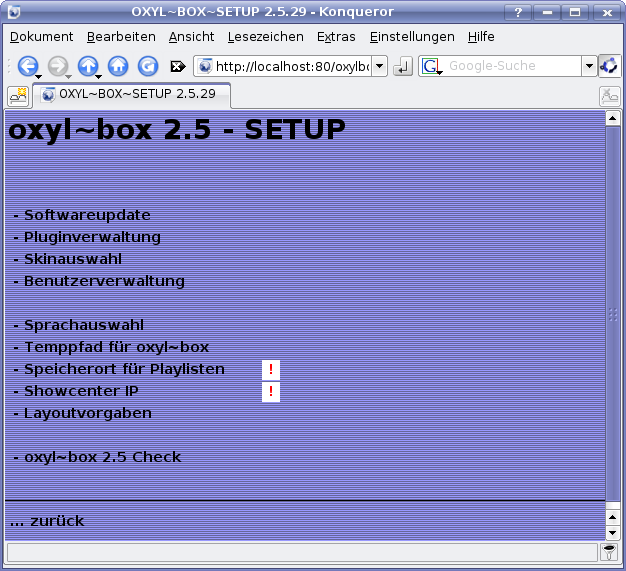

Test: Konqueror öffnen und in die Adresszeile eintragen: http://localhost/oxylbox. Jetzt muss die Startseite der Oxyl~Box zu sehen sein.

Anscheinend ab Kubuntu 7.10 Gutsy Gibbon nicht mehr nötig:

Früher wurden die Umlaute der Oxyl~Box als Fragezeichen dargestellt:

Die Schreiberechtigung für andere als root muss gesetzt werden, sonst funktioniert z. B. das Online Update der Oxyl~Box nicht:

Ein sogenannter symbolischer Link der Datei /var/www/oxylbox/bin/libformat.so in den Ordner /lib ist notwendig, dass die Oxyl~Box ordnungsgemäß läuft:

Jetzt muss noch die Datei /var/www/oxylbox/bin/nconvert ausführbar gemacht werden:

Nun wird der Apache auf den MTPServer eingestellt indem zwei Apache-Konfigurationsdateien editiert werden. Text-editor kate mit root-Rechten öffnen, die Datei /etc/apache2/httpd.conf aufsuchen und editieren (alles andere kann weg oder kann mit einem #-Zeichen am Anfang jeder Zeile auskommentiert werden):

NameVirtualHost 192.168.178.35:8001

<VirtualHost 192.168.178.35:8001>

ServerName beethoven_oxyl

DocumentRoot /var/www/oxylbox

Alias /root/ "/"

</VirtualHost>

Die Datei wird gespeichert – die Datei /etc/apache2/ports.conf aufsuchen und editieren (alles andere kann weg oder kann mit # auskommentiert werden):

Listen 8001

Die Datei wird gespeichert und der Texteditor Kate wird geschlossen.

Von nun an kann die oxyl~box von jedem Rechner im lokalen Netz über die Adresse http://192.168.178.35:8001 aufgerufen werden.

Oxyl~Box konfigurieren

Jetzt noch mit Konquereor einen Ordner playlist im Ordner /home/axel erstellen. Eine ausführliche Anleitung dafür finde ich inzwischen unnötig.

Die nächsten Einstellungen mit der Verzeichnisauswahl funktionieren im Konqueror nicht. Das heißt, wir wählen zur weiteren Konfiguration den Firefox-Browser:

Jetzt können die Medien-Pfade eingetragen werden:

Die Verwendung der Plugins, ihre Darstellung als Menüfelder im Hauptmenü und ihre Reihenfolge im Hauptmenü der Oxyl~Box kann über das oxyl~box-Setup und dort über die Pluginverwaltung eingestellt werden. Das ist weitgehend selbsterklärend.

Über die Skinauswahl kann die Oxyl~Box nach eigenem Belieben gestaltet werden. Dir Skins selbst können auch verändert werden.

Die Oxyl~Box bedient nun die Medien-Clienten einiger weiterer Hersteller und alle angeschlossenen Rechner im lokalen Netz mit Medien, so auch das Pinnacle Showcenter 200.

Aufruf im Browser: http://Beethoven:8001

Achtung: werden keine Bilder angezeigt, hat /var/www/oxylbox/bin/ nconvert

Vorab: Übersicht über die wesentlichen Konfigurationsdateien:

/etc/apache2/conf.d/charset

/etc/apache2/httpd.conf

/etc/apache2/ports.conf

/etc/php5/apache2/php.ini

/var/www/linux_mtpcenter_2.0/config/config.inc

/var/www/linux_mtpcenter_2.0/config/media.ini

/usr/local/share/linux_mtp_streaming_server/mtpserver.ini

das Linux MTPCenter wird darüber hinaus über das Web mit Hilfe eines Web-Browsers konfiguriert: http://192.168.178.35:8005

zum kontrollieren und zur Problemsuche: /var/log/mtpserver.log und /var/log/mtpserver_error.log

Das MTPCenter ist eine prima Software. Zusammen mit dem MTP Streaming Server läßt sie kaum noch Wünsche offen. Der MTPCenter ist eine Web-Anwendung und ersetzt keinen UPnP-Server. Der MTP Streaming Server kann aber das Pinnacle Showcenter unterstützen, Medien-Server zu erkennen und sich damit zu verbinden.

Achtung: diese vorgenannte UPnP-Funktionalität des MTP Streaming-Servers beißt sich mit TwonkyMedia. Der Autostart von TwonkaMedia muss für den erfolgreichen "Komplettbetrieb" des Linux MTPServers deaktiviert werden oder man verzichtet auf die UPnP-Funktionalität.

Entscheidet man sich auf den Verzicht von TwonkyMedia, dann löscht man einfach die Datei /etc/rc2.d/S99mediaserver oder kommentiert ihren Inhalt Zeile für Zeile aus, indem man ein #-Zeichen an den Anfang jeder Zeile setzt. Das kann man mit dem Konqueror bzw. mit dem Editor Kate mit root-Rechten ganz bequem bewerkstelligen. Wie man dagegen die UPnP-Funktionalität des MTP Streaming Servers ausschaltet, erläutere ich weiter unten.

Das MTPCenter baut wie die OxylBox ebenfalls auf Apache und PHP auf, benötigt aber noch das Datenbankverwaltungssystem MySQL. Dazu werden gegebenenfalls die Pakete mysql-server, php5-mysql und php5-gd nachinstalliert.

Von http://www.panczyk.eu/linux/mtp_center_de_download.html die Software MTPServer 2.0, d. h. die zwei Pakete linux_mtpcenter_2.0.tar.tar, linux_mtpcenter_2.0_update_1.tar.tar und sofort auch das Paket linux_mtp_streaming_server-1.0.tar.tar downloaden und in den Ordner /home/axel speichern.

Installation des MTPServers mit root-Rechten:

Achtung: das Programm zum Entpacken Ark lässt es standardgemäß nicht zu, dass vorhandene Dateien überschrieben werden, für Updates ist das allerdings notwendig: Über das K-Menü – Dienstprogramme – Ark (Archivprogramm) aufrufen und in den Einstellungen – Ark einrichten... – Entpacken – Dateien überschreiben ankreuzen (Zip, Tar, Zoo, Rar).

Anpassen der /etc/php5/apache2/php.ini mit root-Rechten (ich hoffe, das hat jetzt jeder gelernt, ansonsten siehe oben - nur die entsprechende Zeile anpassen, alles andere bleibt):

session.cookie_httponly = 0

Anpassen der /var/www/linux_mtpcenter_2.0/config/config.inc mit Root-Rechten (nur die entsprechenden Zeilen anpassen, alles andere bleibt):

$WebserverName = "192.168.178.35";

$WebserverPort = 8005;

$MTPServer_Usage = true;

$MTPServer_IP = "192.168.178.35";

$tftfont = "/usr/share/fonts/truetype/freefont/FreeSans.ttf";

$VideoType = array(".mpg", ".dvx", ".vob", ".iso", ".avi", ".wmv");

$INET_RADIO_USE = true;

Weitere Einstellungen sind Geschmackssache, viele Sachen gibt es zu entdecken: Ich möchte, das Fotos nicht automatisch gedreht werden (mache ich vorher selbst) und den Aufnahmezeitpunkt und Dateinamen des Bildes möchte ich in einer Diaschau nicht angezeigt bekommen:

$Picture_Rotate = false;

$Pic_ShowTime = false;

$Pic_Showname = false;

Anpassen der /var/www/linux_mtpcenter_2.0/config/media.ini mit Root-Rechten (nur die entsprechenden Zeilen anpassen, alles andere bleibt):

#key_music (Musik Directories)

/media/Musik/

#key_playlist (Playlist Directories)

/home/axel/playlist/

#key_movie (Movie Directories)

/media/BildVideo/Video/

#key_dvd (Path of DVD entries - only 8 or 1 entries allowed here!)

/media/

#key_picture (Photo Directories)

/media/BildVideo/Bilder/

#key_vdr (VDR Movie Directories)

/hdc1/DVB//

#key_vdrchannels (Path of file channels.conf - only 8 or 1 entries allowed here!)

/home/axel/inetradio/

Achtung: die Verzeichnisse müssen existieren und alle Verzeichnisse müssen entsprechende Berechtigungen haben *************************** Kontrolle, welche!

Nun wird der Apache auf das MTPCenter eingestellt indem wieder die zwei Apache-Konfigurationsdateien editiert werden. Stehen dort bereits Einträge der Oxylbox (die Port 8001-Einträge) und man möchte sie nicht verlieren, ergänzt man sie. Jetzt den Text-Editor kate mit root-Rechten öffnen – die Datei /etc/apache2/httpd.conf aufsuchen und editieren. Hier also sowohl die Einstellungen für die Oxylbox als auch für das MTPCenter:

NameVirtualHost 192.168.178.35:8001

NameVirtualHost 192.168.178.35:8005

<VirtualHost 192.168.178.35:8001>

ServerName beethoven_oxyl

DocumentRoot /var/www/oxylbox

Alias /root/ "/"

</VirtualHost>

<VirtualHost 192.168.178.35:8005>

ServerName beethoven_mtp

DocumentRoot /var/www/linux_mtpcenter_2.0

</VirtualHost>

Die Datei wird gespeichert (Der Apache2 meckert bei dieser Einstellung, funktioniert aber gut) – die Datei /etc/apache2/ports.conf aufsuchen und editieren (alles andere kann weg oder kann mit # auskommentiert werden):

Listen 8001

Listen 8005

Die Datei wird gespeichert und der Texteditor Kate wird geschlossen.

Ein erster Test: Rechner neu starten, Konqueror aufrufen, http://192.168.178.35:8005 in die Adresszeile tippen. Jetzt sollte sich das LinuxMTPCenter 2.0 melden. Unter Configuration - User Settings - Language kann die Sprache auf Deutsch eingestellt werden. Danach kann man probieren: Bilder, Videos und natürlich mp3-Dateien werden über entsprechend installierte Software-Player wiedergegeben. Das MTPCenter kann jetzt von jedem Rechner im lokalen Netz erreicht werden. Und natürlich auch von den entsprechend auf diese Adresse eingestellten Media-Clienten.

So richtig Spaß aber macht der MTPServer erst in Verbindung mit dem Streaming Server. Weil der erst kompiliert werden muss, benötigt unser System Programmpakete, die gegebenenfalls nachinstalliert werden müssen: cpp, gcc, libgcc1, g++ und libmysqlclient15-dev.

Wegen der Kompiliererei müssen wir leider doch einmal in die Konsole: Strg-Alt-F1, Usernamen axel und Passwort abc123 eingeben, dann zeilenweise eintippen und mit ENTER-Taste abschließen. Alle Eingaben antworten mit unzähligen geheimnisvollen Ausgabezeilen:

cd /linux_mtp_streaming_server-1.0.1

sudo ./configure (Passwort

abc123

eintippen)

sudo make

sudo make check

sudo make install

Die Konsole mit Strg-Alt-F7 verlassen und am besten neu starten.

Die Datei /usr/local/share/linux_mtp_streaming_server/mtpserver.ini.sample wird mit root-Rechten editiert (nur die entsprechenden Zeilen anpassen, alles andere bleibt):

#MTP_Server_Addr="192.168.178.34";

#MTPCenter_Name="Beethoven_MTP";

#MTPCenter_IP="192.168.178.35";

#MTPCenter_Port="8005";

#UPnp_Start="yes";

Achtung: Der UPnp_Start="yes" muss auf "no" gesetzt werden wenn man auf den TwonkyMedia UPnP-Server nicht verzichten möchte. Falls man ein Pinnacle ShowCenter hat, sollte sich dieses dann den MTP-Server automatisch verbinden (kann man im ShowCenter-Menü einstellen). Leider ist dann der gleichzeitige Betrieb der OxylBox etwas mühselig: Um zwischen dem MTPCenter und der OxylBox auf dem ShowCenter wechseln möchte, muss man leider immer den ausgewählten auf "automatisch verbinden" setzen. Wenn ich eine bessere Lösung finde, dann werde ich sie hier veröffentlichen.

Die Datei speichern unter mtpserver.ini.

Für den ersten Test starten wir über die Konsole: Strg-Alt-F1, Usernamen axel und Passwort abc123 eingeben, Verzeichnis wechseln mit cd /linux_mtp_streaming_server-1.0.1 und nun in folgender Reihenfolge unter root-Rechten (sudo) eintippen:

sudo linux_mtp_streaming_server -i /var/www/linux_mtpcenter_2.0 -d

Die Konsole mit Strg-Alt-F7 verlassen. Jetzt läuft alles vom Feinsten. Wenn nicht: die Dateien /var/log/mtpserver.log und /var/log/mtpserver_error.log können helfen, Fehler aufzudecken.

Natürlich soll der MTP Streaming Server automatisch starten. Das Start-Stop-Script (auch Init-Script genannt) habe ich mir "ergoogelt" und bin im Forum des "MTP-Server-Vaters" Matthias Panczyk fündig geworden. Hier die leicht angepasste Version:

#! /bin/sh

### BEGIN INIT INFO

# Provides: mtpserver

# Required-Start: mysql apache

# Required-Stop:

# Default-Start: 3 5

# Default-Stop: S 0 1 6

# Short-Description: initscript for Linux MTP Streaming Server

# Description: This file should be used to construct scripts to be

# placed in /etc/init.d.

### END INIT INFO

#

# Author: Matthias Panczyk <software@panczyk.eu>.

#

# Version: @(#)mtpserver 1.0 11-Jul-2008 software@panczyk.eu

#

set -e

PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

DESC="MTP Streaming Server"

PROGNAME=linux_mtp_streaming_server

OPTIONS="-i /var/www/linux_mtpcenter_2.0/

-d -D"

NAME=mtpserver

DAEMON=/usr/local/bin/$PROGNAME

PIDFILE=/var/run/$NAME.pid

SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME

# Gracefully exit if the package has been removed.

test -x $DAEMON || exit 0

# Read config file if it is present.

#if [ -r /etc/default/$NAME ]

#then

# . /etc/default/$NAME

#fi

#

# Function that starts the daemon/service.

#

d_start() {

start-stop-daemon --start --quiet

--pidfile $PIDFILE \

--exec $DAEMON -- $OPTIONS \

|| echo -n " already running"

}

#

# Function that stops the daemon/service.

#

d_stop() {

rm $PIDFILE || echo -n " not

running"

}

#

# Function that sends a SIGHUP to the daemon/service.

#

d_reload() {

start-stop-daemon --stop --quiet

--pidfile $PIDFILE \

--name $NAME --signal 1

}

case "$1" in

start)

echo -n "Starting $DESC: $NAME "

d_start

echo "."

;;

stop)

echo -n "Stopping $DESC: $NAME "

d_stop

echo "."

;;

#reload)

#

# If the daemon can reload its configuration without

# restarting (for example, when it is sent a SIGHUP),

# then implement that here.

#

# If the daemon responds to changes in its config file

# directly anyway, make this an "exit 0".

#

# echo -n "Reloading $DESC configuration..."

# d_reload

# echo "done."

#;;

restart|force-reload)

#

# If the "reload" option is implemented, move the "force-reload"

# option to the "reload" entry above. If not, "force-reload" is

# just the same as "restart".

#

echo -n "Restarting $DESC: $NAME"

d_stop

# One second might not be time enough for a daemon to stop,

# if this happens, d_start will fail (and dpkg will break if

# the package is being upgraded). Change the timeout if needed

# be, or change d_stop to have start-stop-daemon use --retry.

# Notice that using --retry slows down the shutdown process somewhat.

sleep 3

d_start

echo "."

;;

*)

echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|restart|force-reload}" >&2

exit 3

;;

esac

exit 0

Achtung Falle: Nie irgendwelche Scripts über einen Windows-Rechner erstellen oder bearbeiten, sondern immer mit Linux-Editoren. Sonst kann es böse Überraschungen geben.

Diese Script-Datei wird mit root-Rechten unter dem Namen mtpserver im Verzeichnis /home/axel gespeichert. Anschließend wird sie in den Ordner /etc/init.d kopiert:

Konqueror mit root-Rechten öffnen – zum Ordner /home/axel navigieren – rechte Maustaste auf die Datei mtpserver – Kopieren nach... – Basisordner – etc – init.d – An diese Stelle kopieren.

Erläuterung: während im Ordner /home/axel das Script mtpserver die Rechte von axel besaß, hat es nach dem Kopiervorgang automatisch die Rechte von root geerbt. Das ist auch gut so, weil das Script ja später vom System ausgeführt werden soll.

Das Script muss nun noch Ausführbar gesetzt werden:

(Falls nicht noch offen) Konqueror mit root-Rechten öffen – zum Ordner /etc/init.d navigieren – rechte Maustaste auf die Datei mtpserver – Eigenschaften – Berechtigungen – Ausführbar (ankreuzen) – OK – Programmfenster init.d - Konqueror schließen.

Um das Script beim Start automatisch zu starten und beim Herunterfahren des Rechners automatisch zu beenden, wird die Systemdienste-Verwaltung aufgerufen:

In der Liste der Dienste (alle Scripte, die im Ordner /etc/init.d gefunden werden) markiert man den Eintrag mtpserver und kann nun rechts ankreuzen: Beim Bootvorgang starten

Tipp: mit dieser Systemdienste-Verwaltung kann man alle Dienste - das sind im Hintergrund laufende Programme, die in der Regel keine eigene Benutzeroberfläche haben - starten, anhalten oder neu starten. Außerdem sieht man sehr gut ihren augenblicklichen Betriebszustand und ob sie beim Starten von Kubuntu mitstarten. Der Status mancher Dienste wird falsch angezeigt, wenn das Script nicht den Konventionen entspricht (z. B. Twonky).

Programmfenster Systemdienste - Systemeinstellungen schließen.

Test: am Besten einmal neu starten und nachschauen, ob der Medienclient alles so macht, wie gewünscht.

Hintergrund (oberflächlich formuliert): Im Verzeichnis /etc/inid.d werden alle Scripts hinterlegt, die beim Starten oder Beenden einer Kubuntu-Sitzung weitere Anwendungen (Systemdienste) starten oder beenden sollen. Für das Starten oder Beenden eines Dienstes werden werden nicht zwei getrennte Scripts erstellt, sondern es werden alle Betriebszustandsänderungen durch ein einziges Start-Stop-Script (Initscripts) mit entsprechenden Fallunterscheidungen gesteuert. Deshalb sind diese Scripts - bei dem MTPCenter z. B. heißt es mtpserver - auch relativ umfangreich. Neben dem Ordner /etc/init.d gibt es noch weitere Ordner /etc/rc0.d, /etc/rc1.d, /etc/rc2.d usw. Hier werden (sogenannte symbolische) Links zum Script angelegt, die z. B. für das MTPCenter entweder S50mtpserver oder K50mtpserver heißen. Je nach dem, ob das Betriebssystem hoch oder herunterfährt (um nur zwei Beispiele von Betriebszuständen (= runlevel) nennen) werden die eben genannten Verzeichnisse nach Links zum Start-Stop-Script durchsucht und entsprechend ausgeführt. Dabei steht S für einen Link, der den Startteil und K für einen Link der den Stoppteil des Scriptes aufruft. Der Zahlenwert 50 (00 bis 99 sind erlaubt) steuert die Reihenfolge der Abarbeitung aller vorhandenen Scripts. Das Verzeichnis /etc/rc2 (Runlevel 2) hat wohl offenbar für das Kubuntu-System eine besonders wichtige Bedeutung. Zum Glück erledigt die oben erläuterte Systemdienste-Verwaltung die ganze "Verlinkerei" zu den Start-Stop-Scripts prima für uns. Leider kann über die Systemdienste-Verwaltung die Startreihenfolge der einzelnen Dienste (Prioritäten 00 bis 99) nicht beeinflussen werden (oder doch?).

Fazit:

Neben der Versorgung aller Rechner im lokalen Netz mit Audio-, Bild- und

Video-Medien kann nun der Medienserver auch diverse Medien-Clienten mit Medien

versorgen, die dann den jeweils angeschlossenen Stereoanlagen bzw.

Fernsehanlagen zur Verfügung stehen. Ob man nun TwonkyMedia, OxylBox oder Linux

MTPCenter oder wie ich alle drei wählt, hängt hauptsächlich von der

Verträglichkeit mit den Medien-Clienten ab, die man einsetzt. Hier einige

Eindrücke:

TwonkyMedia beherrscht UPnP und kann deshalb den Terratec Noxon2

audio erstklassig mit mp3-Dateien versorgen. Alle Funktionalitäten des Noxon2

werden ausgereizt. Internetradio gibt es obendrein. Nicht umsonst empfiehlt

Terratec die Verwendung von Twonkey und legt dem Gerät eine abgemagerte Version bei.

Diese ist allerdings im Linux-Einsatz nicht zu empfehlen sondern besser die

aktuelle Vollversion.

TwonkyMedia versteht sich mit dem Pinnacle ShowCenter 200 nur rudimentär. Das

ShowCenter ist von TwonkyVision nicht als TwonkeyMedia-kompatibel ausgewiesen.

Man kann nur einzelne Musikstücke aber nicht mehrere Musikstücke hintereinander

wiedergeben. Die gleichzeitig beim Abspielen von Musik auf einem angeschlossenen

TV angezeigten Informationen beschränken sich auf die Titelanzeige und das auch

noch mit Umlautfehlern. Diaschauen lassen sich nicht abspielen sondern es können nur

einzelne Bilder betrachtet werden. Bei der Wiedergabe von Videos gibt es keine

Probleme, solange nicht mehrere hintereinander dargeboten werden sollen. TwonkeyMedia wird vom Hersteller eifrig weiterentwickelt und gepflegt.

Die OxylBox kann den Terratec Noxon2 audio nicht versorgen.

Mit dem Pinnacle ShowCenter 200 verträgt sich die OxylBox gut. Die Navigation in

den Verzeichnissen aller Medien erfolgt blitzschnell. Die bei der mp3-Wiedergabe

auf einem TV ausgegeben Informationen beschränken sich auf die Track- und

Titelanzeige ohne weitere id3-Tag-Infos. Allerdings wird ein Cover-Bild

angezeigt - falls als externe jpg-Datei in das entsprechende Verzeichnis

eingepflegt. Leider arbeiten das ShowCenter und die OxylBox bei der Wiedergabe

von mp3-Dateien, die mit variabler Bitrate codiert sind, nicht zusammen: es

werden superlange Pausen zwischen den einzelnen Musikstücken produziert. Laut

einschlägiger Forenmeinung wird dieser Fehler dem ShowCenter zugeschrieben. Die

Wiedergabe von Bildern und Videos lässt kaum Wünsch offen. Es werden allerdings

keine Bildervorschauen angezeigt. Diasschauen können nicht gleichzeitig mit

Musik vom Medienserver angezeigt werden. Die Bildschirmnavigation ist

gewöhnungsbedürftig, weil man sich mit den vier Richtungstasten häufig auf dem

Bildschirm "verläuft". Die OxylBox wird vom ihrem Entwicklerteam momentan

augenscheinlich nur halbherzig weiterentwickelt und gepflegt.

Das Linux MTPCenter kann ebenfalls den Terratec Noxon2 audio nicht versorgen.

Die MTPCenter-Software ist dem ShowCenter auf den Leib geschrieben. Die

Navigation ist vorbildlich. das MTPCenter ist intuitiv zu bedienen. Bei der

Wiedergabe von Musik erhält man auf einem angeschlossenen TV viele

id3-Tag-Informationen und ein Coverbild - falls eingepflegt. Die Wiedergabe ist

dank des Streaming Servers "fast lückenlos" - kleine Pausen sind allerdings

deutlich zu hören. Internetradio ist vorbildlich zu bedienen, bei der Wiedergabe

werden Stationsname und Titel angezeigt. Bilder können einzeln und als Diasschau

präsentiert werden. Letztere auch mit der der vorher ausgewählten Musik. Auch

Bildervorschauen werden geboten. Bei Videos ist auch alles klar. Ein Kritikpunkt ist die

Navigationsgeschwindigkeit - das Einlesen eines Verzeichnisses kann viele lange

Sekunden dauern. Das Linux MTPCenter wird von seinem Entwickler eifrig

weiterentwickelt und gepflegt.

Mein

Wunsch an den Hardwarehersteller Pinnacle: Bietet mal häufiger ein Update an.

Das ShowCenter könnte eine Aufwertung dringend

gebrauchen (z. B. die Beseitigung des Problems bei mp3-Dateien mit variabler

Bitrate und eine bessere UPnP-Tauglichkeit).

Meine Favoriten (bislang):

Die Versorgung des Terratec Noxon2 audio mit Audio-Medien: TwonkyMedia

Die Versorgung des Pinnacle ShowCenter 200 mit Audio-Medien: Linux MTPCenter

(mit Streaming Server)

Die Versorgung des Pinnacle ShowCenter 200 mit Bild-Medien: Linus MTPCenter

(bessere Bedienung) oder OxylBox (bessere Geschwindigkeit)

Die Versorgung des Pinnacle ShowCenter 200 mit Video-Medien: OxylBox oder

TwonkyMedia gleichermaßen

Gut dass ich alle drei Softwareprodukte laufen habe ;-)

Ich liefere die Begriffe, Wikipedia weitgehend den Inhalt

Beschreibung: wie pflege ich neue Daten ein?

a) Rippen auf einem Windows-Rechner

mit EAC

Tags bearbeiten mit mp3tag

fertige Daten von Beethoven aus auf Beethoven holen

b) Rippen auf Beethoven oder wo auch

immer

Daten von Beethoven aus auf Beethoven holen

Tags bearbeiten auf Beethoven

Axel Heymann, Hinter dem Schwarzen Felde 11, 59494 Soest

E-Mail: ed.nesgniniem@nnamyeh.lexa (wegen Spamreduzierung bitte

von hinten nach vorn)

Internet:

http://www.haarstrang.de/medienserver

Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV:

Axel Heymann (Anschrift wie oben)